点进来,你肯定在想,小编又在装神弄鬼搞什么标题党,

藏匿草丛?吸血传病?bēi虫还是pí虫?

闻所未闻,WTF...O__O"

不过,小编可以很负责任地告诉你,

标题并非耸人听闻,

因为今天要科普的是一种危险的媒介生物!

疾控大讲堂之

蜱虫

事情的开端,要从6月2日南通电视台《城市日历》的一则新闻说起:

“市区某男童,平日喜欢户外玩耍。5月30日,家人发现其的头部有一颗黄豆粒大小、灰黑色的异物。于是便带着他前往医院就诊,后确诊为蜱虫叮咬。”

闻讯后,市疾控消媒科立即启动应急监测,现场开展流行病学调查,对患儿家属所居住的小区环境进行蜱监测,在患儿平时玩耍的小游园里捕获蜱虫23只,属种鉴定为褐黄血蜱,为江苏地区常见蜱种。消媒科专业技术人员对现场围观群众进行有关蜱虫防制知识的健康宣教,并指导小区物业人员尽快开展环境消杀工作。目前,蜱虫样本已送检省疾控中心,病原学检测结果待反馈。后期市疾控消媒科将对该小区环境进行再次跟踪监测,确保蜱虫孳生地得到有效治理。

冷不丁谈及蜱虫,也许你我的脑海缺少有关它的概念。你可知它足迹横跨几大洲,种族绵延上千年?《录异记》记载:“壁蝨者,土虫之类,化生壁间。其状与牛蝨无异。北都廐中之马,忽相次瘦劣致毙,乃壁蝨所噆也。”(壁蝨即蜱虫)。好莱坞科幻电影《绝命小魔星》里也有它邪恶的身影。

形态特征

_20210608155029_652.jpg)

_20210608155140_833.jpg)

▲(图片引自《病媒生物防制应用指南》)

硬蜱科成虫虫体成囊状,背腹扁平。大小差别很大,小者长不过2mm,大者吸饱血后可长至25mm。体壁革质,有伸缩性。背面有一块盾板,雄虫的盾板几乎覆盖整个背面,雌虫、若虫和幼虫则仅占背面前方的一小部分。软蜱科的成虫、若虫的躯体均无盾板,假头位于躯体前方的腹面,从背面看不见。显微镜下,假头基、须肢、基节、气门板、珐琅斑等为分类依据,不一而足。

_20210608155304_987.jpg)

▲(图片引自《常见病媒生物分类鉴定手册》)

生活史

▲(图片引自姜志宽,2011)

蜱的整个生活史分为卵、幼虫、若虫和成虫4个时期。雌雄虫的交配大多在宿主身体上吸血时进行,饱血后雌蜱便从宿主身体上掉落地面。硬蜱多藏匿在石块、草根、树根或植物茎叶覆盖的缝隙中,数日后产卵。软蜱多在鼠洞、墙缝等处的泥土中产卵。卵经20~40d的发育,孵化出幼虫。幼虫吸血后,经12~116d蜕皮成若虫。若虫吸血后,再经16~52d,蜕皮为成虫。

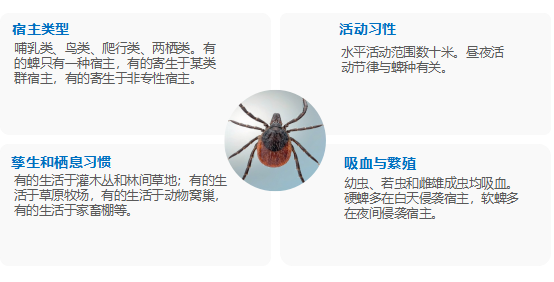

生活习性

主要危害

▲吸血前后,蜱虫虫体变化

皮炎:局部充血、水肿、继发性感染;

蜱瘫痪:蜱的唾液腺分泌毒素,产生上行性肌肉麻痹;

传播疾病:森林脑炎、莱姆病、人粒细胞无形体病、发热伴血小板减少综合征等。

_20210608160357_578.png)

▲饱受莱姆病折磨的艾薇儿和贾斯汀·比伯

去年的一部宫廷剧,虽然笔者没看过,但其中的一个情节设置还是吸引了我的眼球:小皇子最兴来与徽柔公主在草丛里打滚玩躲猫猫,均被蜱虫叮咬,最兴来高烧不退,呕吐、精神萎靡,最终不幸早夭。根据症状,笔者大胆猜测,最兴来有可能是死于新布尼亚病毒感染引起的发热伴血小板减少综合征。

▲图片来源于电视剧《清平乐》

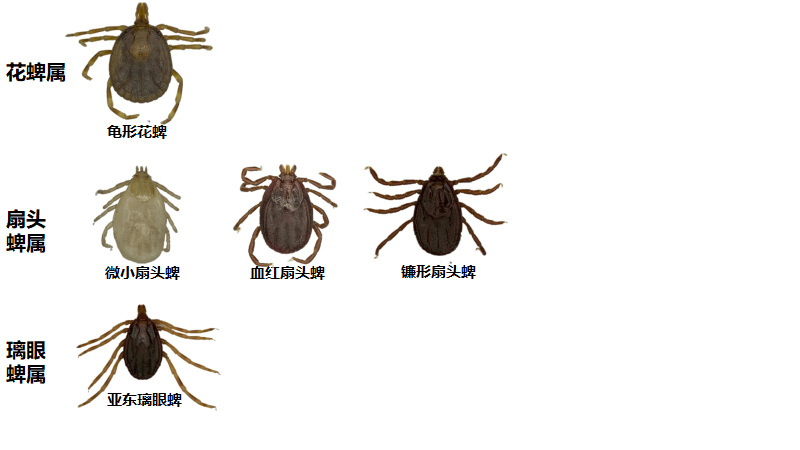

江苏常见蜱种

注:各蜱种以雌蜱背面示例,未按统一比例放大,仅供参考。

▲(图片引自《常见病媒生物分类鉴定手册》)

市疾控中心常年开展蜱生态学监测,探究不同生境下蜱的种群构成和密度。今年已有的监测结果表明,游离蜱和寄生蜱在南通部分地区有分布,存在叮咬传病风险,市民朋友应提高警惕,防患于未然。一旦发生叮咬,甚至出现高热,呕吐等严重不适时,应及时前往医院就医,并告知医生蜱虫叮咬史。当然,我们也无需谈“蜱“色变,杯弓蛇影,因噎废食。只要个人防护措施(长衣长袖、涂抹趋避剂等)得当,完全可以敞开怀抱,亲近自然。